災害大国、日本

なるべくミニマルにしておきたいけれど、備えは大切!

これだけは!というレベルで

ふだん用と防災用と、うまくかけ合わせるように

準備しています。

<この記事を読むとわかること>

ひとり暮らしミニマリスト、最低限の備え

・防災バッグの中身

・おすすめアイテム

・備蓄

・情報収集や発信拡散法

防災バッグの中身と備蓄品

リュックのセットになって売られているものは

簡単で確実で便利ですよね。

ライフスタイルなどによって

こんなにいらないな、とか

あるものを活用したい、とか

ミニマル志向のわたしは、自分にとっての最低限だけ準備しています。

たとえば

■ モバイルバッテリー

今や電気は命綱

ふだん使いもかねてAnkerを愛用中

■ ラジオ+手回し充電+ライト

手回しやソーラーでも充電できると安心

わたしはコンパクトなものを

■ 現金

ほとんどキャッシュレス生活ですが、災害時には機能しなくなる可能性も大

ある程度は、現金(小銭)も手元に置いておくようにしています。

■ タオル

■ ポケットテッシュ

■ ウェットティッシュ

■ 簡易トイレ

持ち出しバッグには、携帯用を

自宅には、家のトイレにそのままセットできるタイプを

量も多めに保管しています。

■ マット

仕事にも家でのエクササイズ用にも使っているマットも

備えにもなります。

■ アルミシート

100円ショップにあります。

保温タイプもあるので、季節によっても使い分けも可

薄くたためて、持ち運びにも便利です。

■ LEDヘッドライト(懐中電灯)

100円ショップの「LEDヘッドライト」

コスパの良い優れもの

頭につけられて、いざという時も手があくので◎

■ 乾電池

ふだんの在庫=防災用になっています。

■ ホイッスル

100円ショップで購入

防犯対策にも。

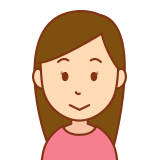

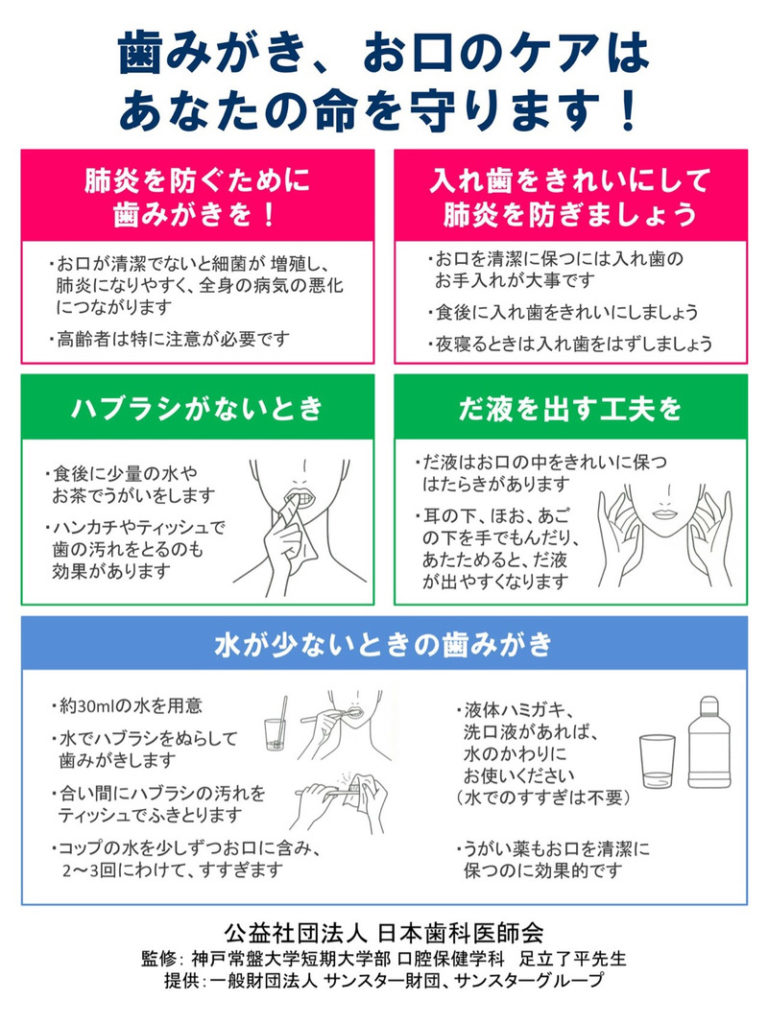

■ 歯磨きセット

意外と忘れがちなのが歯の健康、お口のケア

(厚生労働省より)

■ 使い捨てカトラリー

■ マスク

■ 絆創膏

■ 生理用品

■ レインコート

■ 軍手

■ ビニール袋

■ 東京防災の本やマップ

■ ローリングストックしている飲食料品

まとめられるものは

ふだんのリュックに加えて、サッと持てるように

玄関に置いています。

いつものリュックも備えになる

仕事柄、大きめリュックを使っているので

ふだんから備えも兼ねられてます。

【いつも入れたままのモノ】

・ 財布(カードケース)

・ メガネ

・ モバイルバッテリー

・ モバイルWi-Fi

・ ミニタオル

・ ポケットティッシュ

・ ポーチ(ボディケア・手鏡・ガジェット)

・ イヤホン

・ 折りたたみ傘

・ 生理用品

・ ビニール袋

・ ペン

コンセント一体型タイプのバッテリーは、ふだん使いにも便利です!

↓↓↓↓↓

緊急時には

水と貴重品ケースをこのリュックに入れればOK

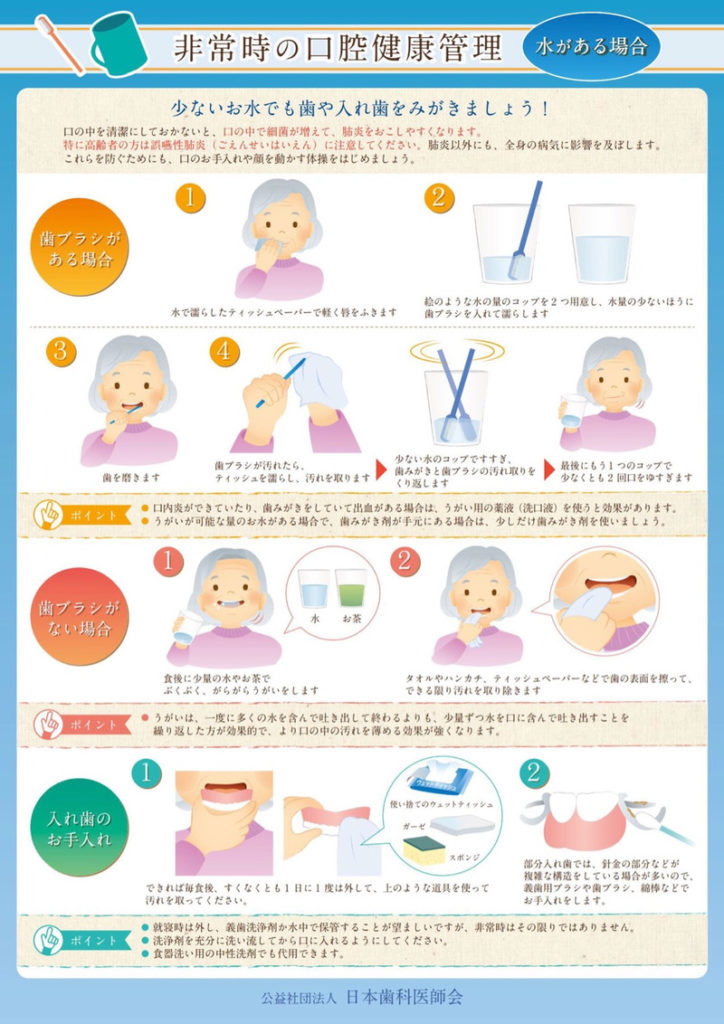

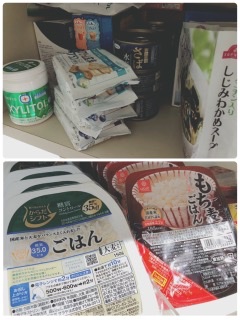

最低限の備蓄【ローリングストック法】

非常食セットも充実していますが

わたしの備蓄は、ローリングストック法です。

これが、ムダなく効率よし!

保存食を備蓄しておくことも、もちろん大切なことではありますが、日常の中に食料備蓄を取り込むという考え方もあります。

普段から少し多めに食材、加工品を買っておき、使ったら使った分だけ新しく買い足していくことで、常に一定量の食料を家に備蓄しておく方法をローリングストックと言います。

ローリングストックのポイントは、日常生活で消費しながら備蓄することです。

食料等を一定量に保ちながら、消費と購入を繰り返すことで、備蓄品の鮮度を保ち、いざという時にも日常生活に近い食生活を送ることができるはずです。

ローリングストック法

なので日常とあまり変わらず

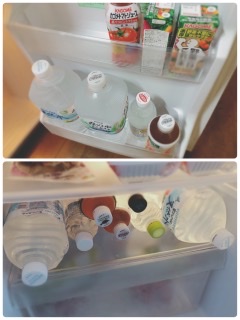

まず水分は絶対

さらに缶詰やパックレトルト、栄養調整食品ぐらいです。

電気が切れることが考えられるので、要冷蔵冷凍食品は数に加えず

しばらく対処できる分は、優先的に食すように

災害時、否が応でも動けないでしょうから

自分ひとりではそんなにいりません。

なんなら

ファスティング(断食)できる良い機会とも、ある種ポジティブに

休める期間と捉え、あえて少なめです。

ただし

非常時には「浴槽に水を溜める」ことも合わせて

飲食以外にも必需品となりうる

水分だけは、なるべく確保できるようにしたいところ

以前は「1人1日3㍑を3日分で9㍑」でしたが

最近は「5日分で15㍑」あるとよいと言われています。

あとは、トイレットペーパーやティッシュ類

ロール数が多いものや長期保存しやすいものもあります。

情報収集・発信拡散の方法

X(旧Twitter)活用

✔ 自治体やメディアなど公的機関も多数アカウントあり

✔ リアルタイムの情報がいちばん早い

✔ X(旧Twitter)に投稿すれば一斉に知らせることができる拡散力

ふだんあまり使わないとしても

災害時の情報収集や状況発信の防災対策として

X(旧Twitter)の活用はとても有効です。

災害時におけるTwitterの6つの活用法

緊急SOS

スマホで【緊急SOS】の方法も身につけておきたい。

連絡しない思いやり

そして、災害時にはむやみに連絡しないこと

相手の充電残量を無駄に減らさないことの方が、実は有り難い

気持ちは分かりますが

みんなが「大丈夫?」とか「がんばって!」など

心配や励ましのメッセージを送ることで

貴重な電池残量が減っていく・・・

情報収集や本当に必要な連絡ができなくなってしまうと

それこそ命取りになりかねません。

公衆電話と災害用ダイヤル

避難場所や公衆電話の場所なども、確認しておきましょう。

>>> 【NTT公式サイト】公衆電話設置場所検索

覚えておきたいのが、【災害用ダイヤル「171」】

被災地への通信が増加し、つながりにくい状況になった場合に提供が開始される「声の伝言板」

~使い方は~

①固定電話や携帯電話から171に電話をかける。

②自動音声が流れ、伝言を残す場合は1をプッシュ。

③そのあと、伝言を録音する電話番号を入力。

④音声を録音します。

※伝言が残せるのは30秒のみ!伝言を残す上でのポイントは、「あ・い・た・い・よ」

「あ」あなたのお名前

NHK首都圏ナビ

「い」今どこにいるか(場所)

「た」誰と一緒か

「い」いたいところはないか(けが)

「よ」予告(今後の行動)

インターネットを使って伝言を登録する「災害用伝言版(WEB171)」いうサービスもあります。

使い方はシンプルですが、いずれも電話番号が必須!

家族や大切な人の電話番号は、スマホが使えないときに備え、紙などアナログにも残しておかねばと感じました。

定期的に見直しを

自分で決めた日に

気づいたときに

日頃から、いつでも

備えも定期的に見直し、常に整えておきたいものです。

最後までご覧いただき、ありがとうございます。

AYA

ポチッと押して応援いただけると

大変うれしいです!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/21bc59a7.dffc5ad6.21bc59a8.5eb6a325/?me_id=1304006&item_id=10000170&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fat-rescue%2Fcabinet%2Fcat001%2Fshelter%2Fsh01_komado2109.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2a52327f.f3ec4eb1.2a523280.07c96f3a/?me_id=1294713&item_id=10000883&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_gold%2Fanker%2Ffor_create_new_product%2Fbattery%2FA1623%2FA1623.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/21bc5acd.c3b05dac.21bc5ace.922d9323/?me_id=1202803&item_id=10001692&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsaibou%2Fcabinet%2Fhijoshoku%2Fset%2F7manzoku-1-17.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/21bc59a7.dffc5ad6.21bc59a8.5eb6a325/?me_id=1304006&item_id=10000574&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fat-rescue%2Fcabinet%2Fcat001%2Flapita%2Fkomado202109.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)